身近にある吸熱反応についてまとめました。

吸熱反応とは?

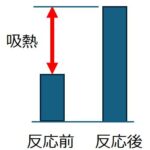

「吸熱反応」とは、まわりの熱を吸収して進む反応や現象のことを言います。

吸熱により物質がもつエネルギーは、反応前よりも反応後が高くなります。

学術的(理科や科学の世界)には、吸熱反応とは「化学反応」で熱を吸収するものを指します。

でも、日常では化学反応だけでなく、氷が溶けたり、水が蒸発したりするような「物理的な現象(相変化)」もまとめて「吸熱反応」と呼ぶことがあります。

ここでは、そんな吸熱反応を、身近な例を使ってわかりやすく説明していきます。

身近な吸熱反応の例(化学反応)

保冷剤(冷却パック)の反応

保冷剤には硝酸アンモニウムなどの薬品が入っています。

水と混ざると化学反応を起こし、周囲から熱を奪い冷たくなります。

ケガをしたときの冷却やお弁当の保冷に使われます。

塩化アンモニウムを水に溶かす実験

理科の授業で塩化アンモニウムを水に溶かすと、溶解熱により容器がひんやり冷たくなります。

これは水に溶けるときに熱を吸収するからです。

身近な吸熱反応の例(相変化)

氷が溶けて水になるとき

【相変化(融解)】

【相変化(融解)】

氷が溶けるとき、潜熱(融解熱)の分だけ、周りから熱を吸収します。

潜熱とは、固体⇔液体⇔気体 と相変化するときには、温度変化を伴わない熱の移動のことです。

氷に限らず、物質によって相変化に必要な潜熱は決まっています。

アイスクリーム作り(氷に塩を混ぜる)

【相変化(溶解)】

【相変化(溶解)】

氷に塩を入れると、氷がより低い温度で溶け始め、急速に熱を吸収します。

氷が溶ける溶解熱と塩が溶ける溶解熱の両方で熱を奪います。

凝固点降下という現象により、氷と塩の場合は、-20℃程度まで温度が下がります。

この現象を利用してアイスクリーム作りなどに活用されます。

汗が蒸発するとき

【相変化(蒸発)】

【相変化(蒸発)】

夏に汗をかくと涼しく感じるのは、汗が蒸発するときに体から熱を奪っていくからです。

扇風機や風が当たるとさらに蒸発が進み、より涼しく感じます。

冷えピタ、熱さまシートなど

【相変化(蒸発)】

【相変化(蒸発)】

内部のジェルに含まれた水分が、おでこ熱で蒸発するときに蒸発熱を奪うので、皮膚表面温度を―2℃程度冷やす効果があるそうです。

実際に冷えるわけではありませんが、メントールを含んだカプセルの配合により、冷たく感じるともいわれています。

スポーツ用冷却スプレー

【相変化(蒸発)】

【相変化(蒸発)】

スプレーの液体が急激に気体に変わる(蒸発する)とき、熱を吸収して冷たくなります。

サッカー選手などが試合中に足を冷やすために使うことがあります。

アルコール消毒

【相変化(蒸発)】

【相変化(蒸発)】

注射するときにアルコールを染み込ませた脱脂綿で消毒しますが、この時にスーッとすると思います。

これは、アルコールが蒸発するときに塗った部分から熱を奪うからです。

ドライアイスの昇華

【相変化(昇華)】

【相変化(昇華)】

ドライアイスは固体の二酸化炭素ですが、常温で直接気体に変わります。

このとき、周りの熱を吸収して冷たくなります。

アイスクリームや冷凍食品の輸送などによく使われています。

ラムネの反応は複雑

口の中がひんやりと感じられる食べ物にラムネがあります。

ラムネが口の中でシュワシュワする理由は、原料であるクエン酸と重曹(炭酸水素ナトリウム)が口の中の水分で化学反応を起こし、二酸化炭素という気体を発生させるためです。

このときの化学反応自体はわずかに熱を出す(発熱)反応ですが、口の中がひんやりと感じられるのは、発生した二酸化炭素が泡として気体に変化する(蒸発に似た現象)際に、周囲から熱を奪うため(相変化による吸熱現象)なのです。

キシリトールなど糖アルコールが含まれる場合は、水分に溶ける際に熱を奪う(溶解熱による吸熱現象)働きも加わります。

まとめ

「吸熱反応」とは、熱を周りから奪う現象で、化学反応だけでなく、氷や水のように身の回りで起こる物理的な現象(相変化)も含まれています。

普段なにげなく感じている「冷たい」現象の多くは、この「吸熱反応」のおかげなんですね。

身近なところにも意外とたくさんの吸熱反応が起きていることがわかりましたね。

吸熱反応の反対は発熱反応です。発熱反応についてはこちらの記事もご覧ください。